高能中心成员再获国际基础物理学突破奖

清华工物系 清华物理系 2025-04-21 20:15 发表于北京

当地时间4月5日,科学突破奖(Breakthrough Prize)基金会在美国洛杉矶宣布了2025年科学突破奖获奖者名单。包括清华大学高能物理研究中心LHCb、ATLAS、CMS团队成员在内,来自70多个国家的13508名研究人员共同荣获2025年基础物理学突破奖。这也是高能中心成员在2016年获得国际基础物理学突破奖后,再次获得此殊荣。

本次奖项旨在表彰这些物理学家“在大型强子对撞机上对希格斯粒子性质的详细测量研究确认了对称性破缺产生质量的机制、发现新的强相互作用粒子、研究稀有过程和物质-反物质不对称性、进行最短距离及最极端条件下的自然探索”。获奖者分别来自欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)上的四大实验合作组——ATLAS、CMS、ALICE和LHCb实验。

清华大学2000年加入LHCb实验,2014年加入ATLAS实验,2017年加入CMS实验,在三个实验探测器的建造、维护、运行和升级中发挥了作用,特别是在LHCb实验外部径迹探测器、触发电子学、新一代闪烁光纤径迹探测器和新型电磁量能器,ATLAS实验内层径迹探测器,CMS实验微结构气体探测器、高粒度量能器和最小电离粒子时间探测器的升级改造中作出了重要贡献。

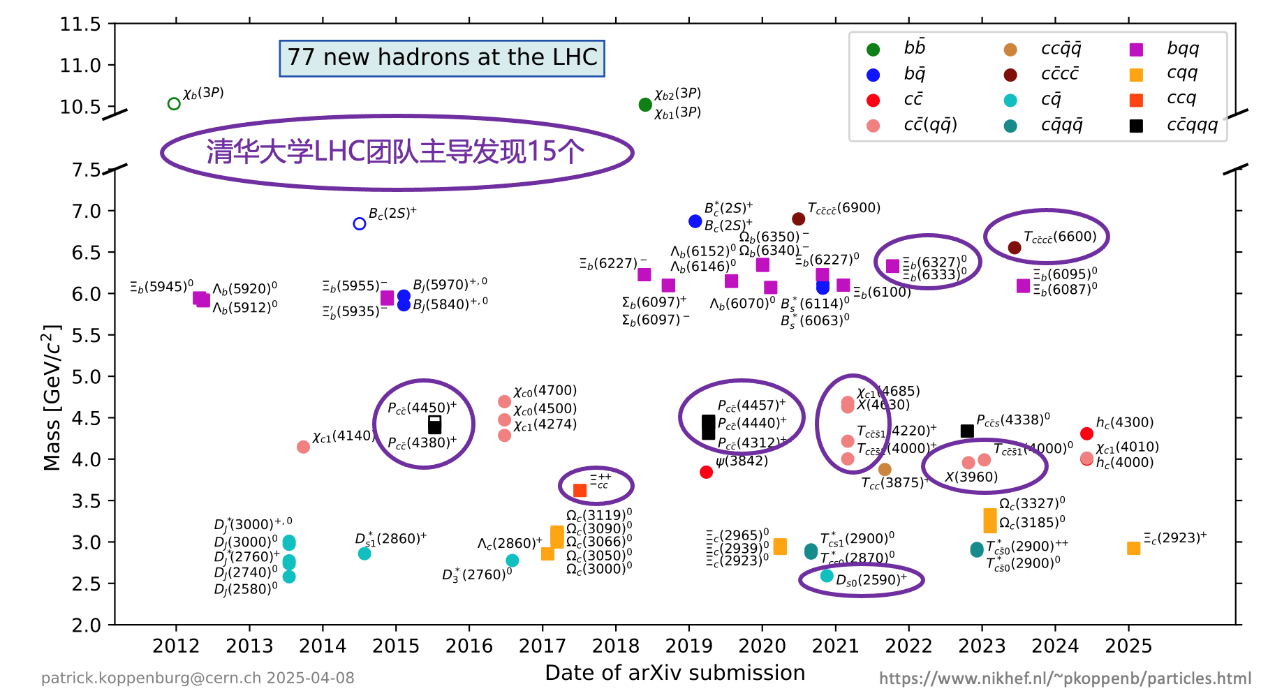

近年来,LHC上发现了77个新强子,开启了强子物理研究的新篇章。其中,清华团队和合作者主导发现了15个,占比近20%(图2):清华大学工程物理系LHCb团队和合作者主导发现14个,包括首个五夸克态\(P_{c\bar{c}}(4380)^+\)(入选2015年国际物理学十大突破)、双粲重子\(\varXi_{cc}^{++}\)(入选2017年中国科学十大进展)、五夸克态精细结构\(P_{c\bar{c}}(4440)^+\)\(P_{c\bar{c}}(4457)^+\)和新五夸克态\(P_{c\bar{c}}(4312)^+\)、奇异粲介子激发态\(D_{s0}(2590)^+\)、四夸克态\(T_{c\bar{c}\bar{s}1}(4220)^+\) \(T_{c\bar{c}\bar{s}1}(4000)^+\)和\(\chi_{c1}(4685)\) \(X(4630)\)、四夸克态\(X(3960)\)、隐粲奇异四夸克态\(T_{c\bar{c}\bar{s}1}(4000)^0\)、底奇异重子\(\varXi_{b}(6333)^0\)\(\varXi_{b}(6327)^0\)等;清华物理系CMS团队和合作者主导发现了全粲四夸克态\(X(6600)\)及其三重态家族结构;清华物理系ATLAS团队发现了全粲四夸克态\(X(6900)\)的新衰变模式的迹象。此外,清华LHCb团队参与发现了重子CP破坏;清华ATLAS团队利用H→tt衰变寻找了t→Hq这种包含味改变中性流的过程,寻找了具有轻子数破坏的希格斯衰变过程,测量了希格斯粒子CP性质,寻找了具有6维反常耦合算符的重希格斯粒子;清华CMS团队参与测量了H→4l衰变,团队成员曾获CMS合作组2021年年度奖。

在此次基础物理学突破奖的获奖者中,共有近80位清华大学高能物理研究中心成员或曾在清华大学工作学习的科研人员共享了这一荣誉,其中目前在校的获奖师生名单如下:

清华大学LHCb团队(按姓名字母顺序,*为教师):戴鑫琛,董宸志,龚光华*,胡晓凡,康有恩,李岸峰,连政辰,马舸,孟凡杰,潘晓凡,秦凝,宋宇翔,谭英华,杜大佑,王剑桥,徐梁军,曾鸣*,张黎明*,张誉戈,张志财*,郑煦韬,朱相雷*;

清华大学ATLAS团队(按姓名字母顺序,*为教师):陈新*,李晖,彭少刚,周研;

清华大学CMS团队(按姓名字母顺序,*为教师):顾晋京,胡震*,梁正臣,刘锦枫,王晰宁,王义*,温宏伟。

清华大学高能物理研究中心是清华大学设立的开展高能物理研究的学术机构,主要从事粒子物理和高能核物理的理论和实验研究以及国内外学术交流。

清华大学高能物理研究中心LHC团队的工作得到国家自然科学基金委、科技部、教育部、国家留学基金委等部门和清华大学自主科研计划的资助。